②成型~加工~塗装~調整

さて、いよいよ本体の成型に入ります。設計時に考えた浮きのフォルムやカラーリングを、実際に形にしていく一番の山場になります。

成型は、下から上に向かって作業をしていきます。なぜなら、まだ全体の長さが確定していないので、下から形を整えていき、もう一度水に浮かせて浮力を測り、長さを確定してから一番上部の加工をするという手順になるからです。 成型は、下から上に向かって作業をしていきます。なぜなら、まだ全体の長さが確定していないので、下から形を整えていき、もう一度水に浮かせて浮力を測り、長さを確定してから一番上部の加工をするという手順になるからです。

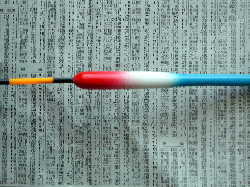

まず、錘との接合部を綺麗にならしていきます(写真左)。この際、浮き全体のフォルムによってどの様な角度で削っていくかを考えながら進めます。

下ふくらみのフォルムにするなら、それなりに太めに残しておくようにしないと、一度削ってしまうと元には戻りませんので注意してください。

高感度タイプの浮きは下を細めにして、上にふくらみをもたせ、安定性を高めるフォルムを採用します。そのため下部は大胆に削って細くしていきます。 高感度タイプの浮きは下を細めにして、上にふくらみをもたせ、安定性を高めるフォルムを採用します。そのため下部は大胆に削って細くしていきます。

このとき錘との接合部は、錘も一緒に削りながらつなぎ目を目立たないようにしていきます。(写真右)

一方遠投タイプは、全体に重量があるため、感度が心配ですので、下部を膨らませ上部を細くして感度の向上を目指します。

まだこの段階では、あまり細かな削りムラを気にすることはありませんので、大胆に削っていきます。

そして、荒削りの終了した段階で、再度水槽かお風呂に浮かせて喫水線の位置を確認します。今度は喫水線の上1cmのところで切断し、最上部をまるく成型します。 そして、荒削りの終了した段階で、再度水槽かお風呂に浮かせて喫水線の位置を確認します。今度は喫水線の上1cmのところで切断し、最上部をまるく成型します。

そして慎重に中心を出しながら浮きトップ用の心棒を差し込みます。これは焼き鳥の竹串かなんかで十分です。あとで浮きトップを刺すときには2cmほどにカットしますが、下塗り塗装が終了するまでは長いままにしておき、握り棒にしておきます。

そして下塗りを始める前に、サンドペパーを十分にかけ、削りムラをしっかりと落としておきます。

下塗りを始める前に、もし強度に心配があるなら、瞬間接着剤をバルサに染み込ませることである程度の強度を確保できます。ただし、塗装がうまく乗らないことがありますので、再度サンドペパーをかけておくことをお勧めします。 下塗りを始める前に、もし強度に心配があるなら、瞬間接着剤をバルサに染み込ませることである程度の強度を確保できます。ただし、塗装がうまく乗らないことがありますので、再度サンドペパーをかけておくことをお勧めします。

下塗りは、下塗り専用の塗料が市販されています。どれを使用しても大差はないと思いますが、使い勝手の面から水性塗料がお勧めです。

私は、トールペインティングに使用する下塗り塗料を使用しています。これは一度にかなり厚く塗ることができ、仕上がりの強度も比較的良く仕上がります。

そして木の目が無くなるまで、塗っては乾かし、サンドペーパーでこすり、塗っては乾かしてこすりを繰り返します。

下塗りの良し悪しで、仕上がりに大きな差が出ますので、しっかり何度も塗り固めます。サンドペーパで十分にこすりながら、何度も塗り重ねていくと、まるでプラスチックのようにピカピカにテカテカになりますので、そうなるまで何度も繰り返します。ここが一番時間のかかる作業でしょう。

下塗りが完成したあと、浮きトップの取り付けをします。仮に付けてあった竹串を2cm程度に切り、浮きトップが刺さるように太さをあわせ、根元までしっかり差し込みます。

そして色付けの前に最後の浮力確認を行います。水槽かお風呂に入れて、浮きの本体が5mmから1cm程度水から出ていればOKでしょう。実際にはBなり2Bなりのガン玉をつけての負荷テストをします。必要量のガン玉をつけて本体がちょうど水面下に隠れ、浮きトップだけが水面上に出ている状態がベストです。

もし沈みすぎるようであれば、錘を削って調整しますし、浮きすぎるようであれば、足の部分にガン玉をつけて、瞬間接着剤で固定します。

下塗りが終了したらやっと色付けになります。色付けは個性の発揮できるもので、一連の作業の中ではクライマックスに当たります。 下塗りが終了したらやっと色付けになります。色付けは個性の発揮できるもので、一連の作業の中ではクライマックスに当たります。

スプレー塗料が簡単で綺麗に仕上がります。下塗りが完璧にできていれば、一度塗りで十分です。

スプレー塗装に際し、塗装しない部分をマスキングテープで保護してから塗装を開始することをお忘れなく。

せっかくスプレーを使用するのですから、グラデーションにも挑戦してみましょう。

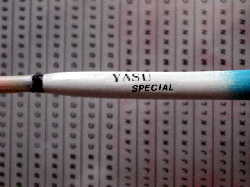

そして次は、いよいよ名入れです。名入れはレタリングシートを使用し、名前や負荷表示などを記します。

最後にクリヤースプレーで全体を塗装して完成です。どうです簡単なもんでしょ。

次のページへ

|

一つ前に表示したページへ

一つ前に表示したページへ

考察のトップページへ

考察のトップページへ

トップメニューへ

トップメニューへ